Vom Wanderhandwerker zum globalen Talent.

Warum Fachwissen schon immer Grenzen überschritt.

„Der demografische Wandel, der mit dem Ausscheiden der Babyboomer in den kommenden Jahren den deutschen Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen stellt, erfordert auch Zuwanderung.“ Susanne Schultz, Expertin für Demokratie und Zusammenarbeit bei der Bertelsmann Stiftung bringt es auf den Punkt – der deutsche Arbeitsmarkt braucht dringend Fachkräfte aus dem Ausland. In ihrer Studie fand die Stiftung heraus, dass die Zahl der Arbeitskräfte ohne zusätzliche Migrantinnen und Migranten bis 2040 von derzeit 46,4 Millionen auf 41,9 Millionen zurückgeht. Bis 2060 wären es der Prognose nach 35,1 Millionen.

Um die Zahl der Erwerbstätigen stabil zu halten, benötige der deutsche Arbeitsmarkt bis 2040 jährlich rund 288.000 Zuwanderer. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsrecht will Deutschland die Weichen stellen und zu einem attraktiven Ziel für Erwerbstätige aus dem Ausland werden. Und tatsächlich verzeichnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales steigende Zahlen ausländischer Fachkräfte.

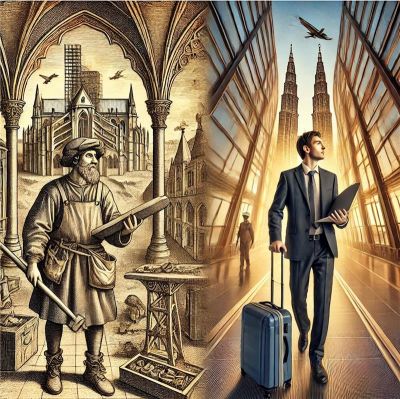

Doch ist die Migration von Fachkräften eigentlich ein modernes Phänomen? Keineswegs. Stellen wir uns das Europa des 13. Jahrhunderts vor. Die Gesellschaft war geprägt von Agrarwirtschaft, aber auch von bahnbrechenden Entwicklungen. Städte wie Straßburg, Köln oder Nürnberg florierten, und der Bau großartiger Kathedralen wie in Chartres oder Paris verlangte nach einem bisher kaum gekannten Niveau an Fachwissen. Doch diese Städte hatten ein Problem, das uns heute bekannt vorkommt: Es mangelte an Experten.

Zum Glück waren hochspezialisierte Fachkräfte bereits im Mittelalter mobil und so zogen wandernde Steinmetze, Glasmaler und Zimmerleute von Stadt zu Stadt, von Bauhütte zu Bauhütte. Neben ihren handwerklichen Fähigkeiten reisten auch Werkzeuge, Techniken und Stile mit ihnen – von der Gotik bis zur Renaissance. Ohne diese Mobilität hätten viele Städte ihre beeindruckenden Bauwerke wohl nie realisieren können.

Die Wanderhandwerker des Mittelalters waren die ersten Fachkräfte, die auf der Suche nach Arbeit ihre Heimat verließen – so wie heute Ingenieure, IT-Spezialisten oder Pflegekräfte nach Orten suchen, an denen ihre Fähigkeiten geschätzt und gefördert werden. Ihr Fachwissen war die Eintrittskarte in eine Stadt – es entstanden Netzwerke mit ausgeprägtem Know-how-Transfer.

Kulturen, Arbeitsweisen und Erfahrungen durchmischten sich – und brachten Wirtschaft und Menschheit voran. Ein Unterschied: Damals war die Mobilität oft eine Notwendigkeit, da Arbeitsmöglichkeiten regional begrenzt waren. Heute hingegen konkurrieren Nationen aktiv um die besten Talente. Doch eines bleibt gleich: Migration bringt Innovation.

Die Baumeister der Vergangenheit waren nicht nur handwerkliche Fachleute. Sie verstanden sich auch darauf, Gewerke aus verschiedenen Kulturen hinter einer Idee zu vereinen und das Miteinander zu organisieren. So, dass zukunftsweisende Technologien und Lösungen „in Stein gemeißelt wurden“. Heute würden wir sagen – sie waren auch wirklich gute Change- und Transformationsmanager. Auch da können wir aus der Vergangenheit lernen. Wie die Bauhütten des Mittelalters durch die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft atemberaubende Werke schufen und Probleme gelöst haben, so entstehen heute neue Technologien und Perspektiven.

Die Geschichte zeigt uns, dass die Mobilität von Fachkräften keine Bedrohung ist, sondern eine Chance. Die Wanderhandwerker des Mittelalters schufen Kathedralen, die noch heute bewundert werden. Das können die Fachkräfte von heute auch bewirken, wenn wir ihnen die gleichen Chancen geben. Offenheit, ein gemeinsames Ziel und eine Kultur des "leistenden Miteinanders" sowie fortlaufender Dialog sind einige Zutaten, die es dafür braucht.